Sulla base di studi genetici e dalla comparazione delle strutture cellulari i Funghi sono stati inclusi nel sottodominio degli Opistokonta, insieme agli Animali...

Sistema: Naturae

Superdominio: Biota (Vitae)

Dominio: Eucytota (Eukarya) (Karyonta)

Sottodominio: Ophistokonta

Regno: Mycota (Fungi) (Mycetes)

Phylum: Myxomycota (Myxomycetes)

Phylum: Eumycota (Eumycetes)

Animali e Funghi sembrano essersi evoluti da un progenitore comune circa 1 bilione di anni fa (Berbee and Taylor, 2010), a conferma del fatto che la cellula fungina è più simile ad una cellula animale munita di parete cellulare (costituita da chitina, una proteina animale e non da cellulosa, come nelle piante) che ad una cellula vegetale, priva di clorofilla.

In uno studio del 1991 Hawksworth, facendo riferimento al rapporto fra specie vegetali e fungine esistente in ambienti considerati ben conosciuti, aveva ipotizzato l’esistenza di 1.5 milioni di specie di funghi nel mondo.

Negli anni successivi l’applicazione di analisi genetiche a campioni ambientali ed il fatto che molti potenziali habitat fungini non sono ancora ben conosciuti, hanno portato molti studiosi ad aumentare notevolmente tale numero, arrivando a stimare da 3.5 a 5.1 milioni le specie fungine esistenti sulla Terra (O’Brien et al., 2005; Taylor et al., 2010)

I funghi sono in grado di svilupparsi nella maggior parte degli ambienti terrestri e sono superati in questo solo dai batteri. Come per gli altri organismi viventi si pensa che gli ambienti caratterizzati dalla maggiore biodiversità fungina siano quelli tropicali, ma le scarse conoscenze relative ad alcuni habitat “estremi” non consente di fare esatte previsioni.

Oltre ai conosciuti macrofunghi ci sono microfunghi che parassitano insetti e artropodi vivi (biotrofici) e specie necrotrofiche, che si sviluppano su quelli morti; ci sono lieviti che vivono nella saliva degli insetti, fornendo ai loro ospiti enzimi digestivi e vitamine. Tristemente famosi i funghi di “interesse agronomico”, che parassitano le piante (anche endofiti), mentre ignoti ai più sono i Chytridi, funghi acquatici responsabili dell’estinzione di molte specie di anfibi...per non parlare dei licheni e dei funghi lichenicoli.

Poco si conosce anche riguardo ai funghi, in gran parte ascomiceti, che vivono nell’ambiente acquatico (sia di acqua dolce che marina), molti saprofiti su piante, ma anche utili conviventi di molluschi e invertebrati.... insomma, ampio spazio allo studio ed alla ricerca in questo vastissimo Regno che riserverà certamente ancora molte sorprese!

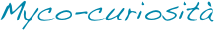

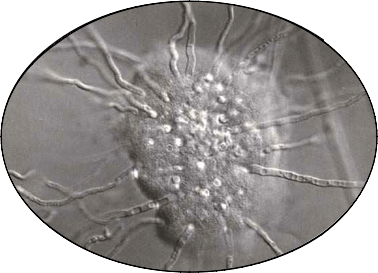

Più di duecento specie fungine, incluse nei deuteromiceti, basidiomiceti, chytridiomiceti e zygomiceti, hanno sviluppato meccanismi nematocidi.

In alcuni casi si tratta di “tecniche” di difesa dall’attacco di piccoli predatori, in altri casi l’attività diventa più complessa, implicando sia la cattura che l’ endoparassitismo del nematode adulto o di uova e cisti.

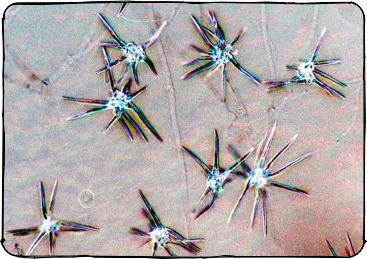

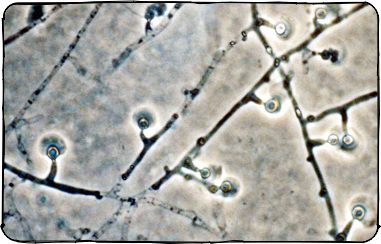

Le immagini al microscopio elettronico a lato mostrano alcune delle strutture specializzate per la cattura: nella prima foto dall’alto una rete tridimensionale adesiva (Arthrobotrys oligospora); nelle foto centrali, rigonfiamenti che protrudono direttamente dall’ifa principale o all’apice di ife erette, rivestiti da una mucillagine, che fungono da “trappole collanti”. Una volta intercettata la preda da queste cellule adesive si sviluppano ife assimilative che penetrano all’interno dell’ospite, ne digeriscono il contenuto e trasportano il materiale che viene utilizzato per lo sviluppo fungino (Dactylellina candida)

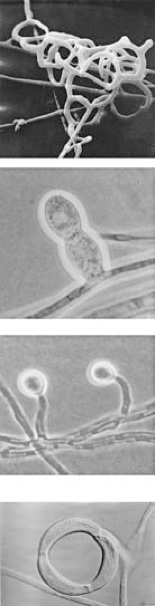

Alcuni funghi possiedono inoltre anelli stringenti o fissi (foto in basso) che facilitano l’immobilizzazione del nematode.

Peniophorella praetermissa è un basidiomicete resupinato, lignicolo, che possiede delle strutture bicellulari intercalate lungo le ife vegetative, chiamate stephanocisti e che con l’ausilio di anelli non stringenti intrappola nematodi che vanno così ad integrare la sua dieta...

Fra gli ascomiceti sono note molte specie che utilizzano tali tecniche di cattura, mentre fra i basidiomiceti solo dieci specie di funghi a lamelle che degradano il legno, incluso Pleurotus ostreatus e Agaricus brunnescens, hanno mostrato la capacità di attaccare e “digerire” nematodi.

Sembra che il basso livello di azoto presente nel legno ne renda necessario un ulteriore apporto attraverso un meccanismo di questo tipo, molto simile a quello adottate dalle piante superiori carnivore (Thorn and Barron 1983). Alla luce di queste osservazioni sarebbe quindi più corretto definire questi funghi non saprofiti ma di parassiti facoltativi.

Pleurotus ostreatus produce l’ostreatina, una nemato-tossina che paralizza il nematode, dopodichè le ife del fungo, grazie a segnali chimici, individuano la bocca del nematode e lo parassitano dall’interno, digerendolo. Le “Ife predatorie” sono in grado di individuare anche colonie batteriche, penetrarle, dissolverle e digerirle.